|

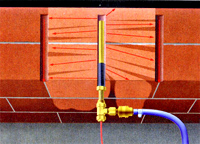

Injektionsverfahren werden häufig eingesetzt, wenn der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre notwendig ist. |

HorizontalsperreEine Horizontalsperre hindert Feuchtigkeit daran, im Mauerwerk kapillar aufzusteigen. In Neubauten wird standardmäßig eine Horizontalsperre eingebaut, in älteren Bauwerken ist sie jedoch häufig undicht oder gar nicht vorhanden. Eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebracht werden. Hier gibt es unterschiedliche Verfahren. Man unterscheidet im Wesentlichen mechanische Verfahren, Injektionsverfahren und elektrophysikalsche Verfahren. Nachträglicher Einbau von HorizontalsperrenMechanischen VerfahrenBlecheinschlagverfahrenBeim Blecheinschlagverfahren werden gewellte Edelstahlbleche mit einer hohen Frequenz in eine Lagerfuge einvibriert. Bei einer genügend großen Auflast hat das Einvibrieren der Bleche keinen Einfluss auf die Standsicherheit des Gebäudes. Bei Chloridbelastungen kann es jedoch zur Zerstörung der Horizontalsperre, insbesondere der Werkstoffgruppe 4016 und 4301 durch Lochfraßkorrosion kommen. SägeverfahrenBeim Sägeverfahren wird nach dem abschnittsweisen Aufsägen des Mauerwerks eine Kunststoffdichtungsbahn eingebaut und der restliche Spalt mit Hochleistungsmörtel verfugt. InjektionsverfahrenInjektionsverfahren werden häufiger als mechanische Verfahren eingesetzt, wenn horizontale Abdichtungen nachträglich erforderlich werden. Injektionsverfahren werden nach der Höhe der Druckbeaufschlagung unterschieden in: Drucklose VerfahrenDrucklose Verfahren sind nur bei relativ geringen Durchfeuchtungsgraden einzusetzen, da nur die nicht mit Wasser gefüllten Poren mit dem hydrophobierenden Wirkstoff penetrierbar sind. Eine Sonderform ist das Einbringen von hoch wirkstoffkonzentrierten Cremes, die sich mit dem im Porenraum vorhandenen Wasser rückverdünnen und das Porengefüge so hydrophobierend ausstatten sollen. Vor der Durchführung von drucklosen Injektionsverfahren ist es unbedingt erforderlich den vorhandenen Durchfeuchtungsgrad (im Labor) zu ermitteln um sicherzustellen, dass der maximal zulässige Durchfeuchtungsgrad des gewählten Produkts nicht überschritten wird. NiederdruckverfahrenBei diesem Verfahren wird das vorhandene Porenwasser durch Druckbeaufschlagung vom injizierten Wirkstoff (Silikon-Mikroemulsion) verdrängt. Es kann auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden (bis zu 95%) und relativ hoher Salzbelastung (bis 1% Mauersalzgehalt) verwandt werden. So kann unter Umständen auf die aufwändige Ermittlung des Durchfeuchtungsgrades verzichtet werden. Eine Weiterentwicklung diese Verfahrens ist die mehrstufige Injektion, bei der vor der Injektion der Silikon-Mikroemulsion eine Zementsuspension zum Verschließen der Hohlräume und Klüfte injiziert wird, um so ein unkontrolliertes Abfließen des Wirkstoffes zu unterbinden. HochdruckverfahrenIm Hochdruckverfahren werden porenverstopfende Injektionsgüter wie z. B. Polyurethanharze oder Polyacrylatgele verpresst. Elektrophysikalische VerfahrenDie elektrophysikalischen Verfahren sind in der Fachwelt heftig umstritten, da ein (materialabhängiger) Mindestdurchfeuchtungsgrad von ca. 45% vorhanden sein muss, damit elektroosmotisch verursachte Feuchtigkeitsbewegungen möglich sind. Insofern sind Trocknungen bis auf 20%, wie es die Ö-Norm verlangt, prinzipiell nicht möglich. Anzumerken bleibt, dass es sich bei den elektrophysikalischen Verfahren um drahtgebundene, elektrisch aktive betriebene Verfahren handelt. So genannte „fernwirkende“ Anlagen, die auch als passive oder drahtlose Elektroosmose bezeichnet werden, sind in der Fachwelt nicht umstritten. Sie helfen unbestritten, leider jedoch nur dem Hersteller und dem Verkäufer, nicht aber dem Gebäudeeigentümer. |